企業、政府與智能制造之間的微妙關系

2012年,德國率先提出了工業4.0的概念,隨即引發了全球熱議。西門子旗下的安貝格電子制造工廠,是當時歐洲乃至全球最先進的數字化工廠,被廣泛看作是智能制造的概念雛形。

在中國,大多數人對智能制造的了解,則是從寶鋼股份冷軋廠C008庫區的“黑燈工廠”開始的,意思是流水線不需要工人,夜晚不開燈同樣也能進行生產。

然而這些都已經成為了過去式。歷經數年的發展,工業4.0如今也有了新的要求。我國提出,要順應新一輪科技革命和產業變革趨勢,以供給側結構性改革為主線,以智能制造為主攻方向,加快工業互聯網創新發展。

1

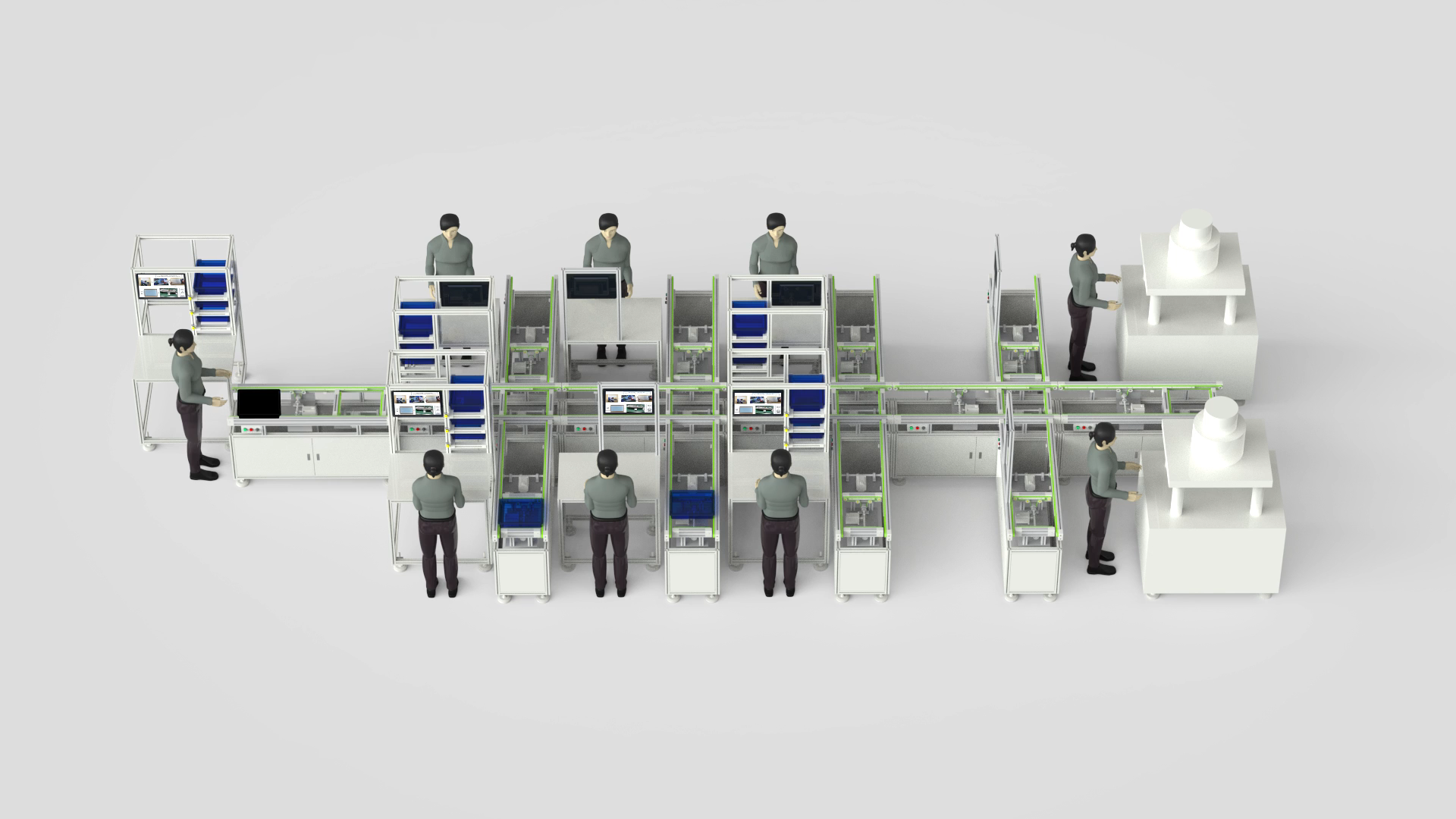

雖然在中國和德國,制造業都是工業4.0的基礎,但在兩國的側重點上還是有所不同。一個普遍的說法是,工業4.0分為智能工廠、智能生產、智能物流三大主題。德國的生產優勢一直是硬件,所以目前更多精力放在了物聯網等方面;相反,物流體系比較成熟的中國,則更加注重發展智能工廠以及智能生產的改造。

2015年,中國工業互聯網市場規模僅為3652億元,但去年則達到了6080億元,根據前瞻產業研究院數據推算,2020年可達6990億元。這意味著,5年的時間,市場規模就增長了接近一倍。尤其是在今年疫情防控期間,智能制造更是表現出了前所未有的優勢與潛力。

時代趨勢下,“跳舞的大象”引發了人們更多的關注。昔日以代工廠聞名的富士康,如今已將智能制造+工業互聯網作為了集團的“雙輪驅動戰略”,2018年6月,工業富聯成功在上交所掛牌上市。同年,家電巨頭康佳集團宣布轉型,并以“科技+產業+園區”為發展戰略,大力發展集研、產、銷一體的智能產業園區。

在滁州康佳智能家電及裝備產業園落地時,康佳聯席副總裁林洪藩提到,“以智能家電、智能硬件生態圈為核心產業,形成完備的家電產業智能硬件生態圈”。

2

安貝格電子制造工廠作為德國工業4.0成果的代表,有一組數據至今令人震撼——24小時交貨時間,每1秒出一個產品,合格率99.9985%。

這是工業4.0魅力最直觀的展示,不僅保障了高效的產能,也極大提升了產品的合格率。其中的原理在于,在智能生產的現場,信息技術會滲透到生產鏈的各個環節,每隔幾秒就收集一次數據,并進行多樣化的分析,包括設備開機率、運行率、故障率、零部件合格率等,任何一個環節微小的差池都會被及時發現并解決。

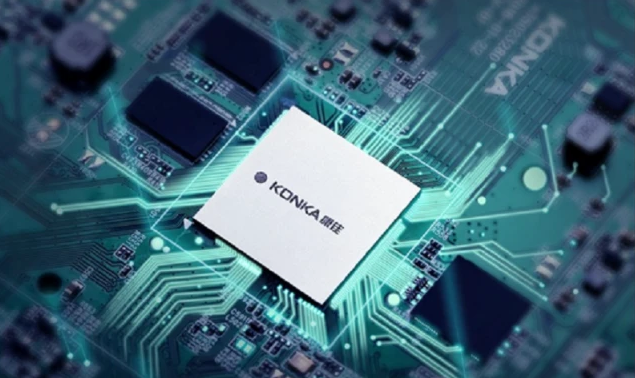

此前,華為把IT和CT技術融合稱為“ICT技術”,將車間、機器人等不同的數字化機器進行聯網實現機器的互聯互通,目前已經率先應用到了松山湖工廠,以智能制造來實現高效、柔性的大規模客戶定制。今年3月,康佳存儲芯片封測產業園開工,如果按照計劃年底前投產達效,這將會成為國內唯一對第三方開放的無人工廠,康佳對其也提出了近乎100%良率的要求。

伴隨智能制造帶來的產能和良率等方面的提升,越來越多的高科技領域產品都開始陸續被國產化替代。據報道,去年底,康佳擁有自主知識產權的首款存儲主控芯片就實現了量產,首批10萬顆已于當月銷售一空。

3

而對于地方政府來說,智能制造同樣是區域產業升級的重要突破口。傳統意義上的制造業工廠,整體利潤率較低,創新能力普遍不足,往往只能解決就業單一問題,這一現象在華北地區尤其明顯。

2015年河南省協同創新中心出具的一份調研報告顯示,鄭州、洛陽、新鄉、焦作等地均不同程度出現了聚集區企業創新研發能力較弱、產品市場競爭力不強的棘手難題。經濟學博士王春暉認為,這種“重量輕質”的模式很難實現高端技術、人才等生產要素的積累。而高新科技產業園項目的落地,則很大程度上彌補了這一塊的空白。

例如,在康佳收購新飛的過程中,新鄉市政府就給予了較大支持,協助解決了新飛品牌多年不統一的難題。近日,康佳對外發布公告稱,與新鄉市政府、新飛制冷公司擬進一步展開新飛制冷家電產業園等多項合作。

從兩會重點提到“新基建”,到這次中央政策的出臺,可以預見的是,經過了數年探索的中國工業4.0,即將引發一場新的產業升級大浪潮。尤其是在制造業面臨嚴峻考驗的當下,眾多頭部企業選擇的“智能制造”升級之路,不失為一種值得參考的解法。